Der Materialbedarf der Schweiz steigt auf einen Gesamtbedarf von 43 Tonnen pro Kopf und Jahr. Diese Realität widerlegt die Theorie vom «nicht physischen» Wachstum der Wirtschaft.

«Die Wirtschaft kann ewig wachsen», behauptete der viel zitierte Ökonom Thomas Straubhaar vor Jahren im Zürcher «Tages-Anzeiger». Seine Begründung: «Wirtschaftswachstum kann virtuell und muss nicht physisch sein.» Theoretisch stimmt das. Denn der Umfang und das Wachstum der Wirtschaft werden nicht in Tonnen, sondern in Franken oder Euro gemessen. Und ein Teil dieser monetären (Dienst-)Leistungen benötigt kein oder nur wenig Material.

Gesamtbedarf von 43 Tonnen pro Kopf und Jahr

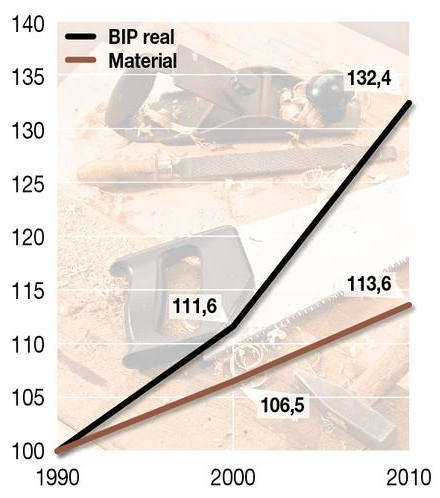

Vergleich von Materialverbrauch (Material) und teuerungsbereinigtem Bruttoinlandprodukt (BIP real) der Schweiz. 1990-2010, alles indexiert: 1990 = 100% (Guggenbühl/Südostschweiz; Quelle: BFS)

In der Praxis aber bewirkt die wachsende Schweizer Wirtschaft weiterhin auch ein Wachstum des Materialaufwandes und mithin des Verbrauchs von natürlichen Ressourcen. Das bestätigt die soeben veröffentlichte Schweizer «Umweltgesamtrechnung» (UGS). Darin erfasst das Bundesamt für Statistik den gesamten Materialfluss, den Schweizer Produzenten und Konsumenten im In- und Ausland verursachen. Die UGS, die auf einer Vielzahl von Einzelstatistiken basiert, bildet sozusagen die materielle Ergänzung zur volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. Hier die wichtigsten Resultate:

- Die Summe: Der totale Materialaufwand, den die Schweiz im In- und Ausland verursacht, belief sich im Jahr 2010 auf 344 Millionen Tonnen. Das ergibt – bei einer Bevölkerung von acht Millionen – einen Bedarf von durchschnittlich 43 Tonnen pro Kopf und Jahr. Das entspricht pro Person dem Gewicht von jährlich 20 Mercedes-Limousinen.

- Anteil im Inland: Von diesem Total entfiel rund ein Drittel auf Material, das im Inland gewonnen wurde. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Baustoffe wie Sand und Kies sowie um Biomasse (vom Holz über Heu bis zum Kopfsalat). Etwa die Hälfte des inländischen Materials bleibt ungenutzt, sei es in Form von deponiertem Aushub oder Ernterückständen.

- Anteil im Ausland: Zwei Drittel ihres Materialbedarfs verursachte die Schweiz ausserhalb ihrer Landesgrenzen. Davon entfielen 22 Prozent auf die importierten Waren – vom Erdöl über Metalle bis hin zu Autos, Möbeln oder TV-Geräten. Bei den übrigen 78 Prozent der von der Schweiz im Ausland beanspruchten Materialien handelt es sich um den sogenannt «versteckten» Materialeinsatz, der bei der Produktion der importierten Güter anfiel. Beispiel: Um das importierte Auto zu produzieren, muss im Ausland Eisenerz abgebaut, Kohle in Strom umgewandelt werden, etc.

Mehr Material vom Ausland, weniger vom Inland

Im Vergleich zum Jahr 1990 stieg der gesamte Materialbedarf der Schweiz bis 2010 um rund 14 Prozent. Bemerkenswert ist dabei die Verteilung dieses Wachstums: Das Gewicht des im Inland gewonnenen und genutzten Materials schrumpfte. Der direkte Materialimport hingegen und vor allem der indirekte oder «versteckte» Materialbedarf der Schweiz im Ausland wuchsen überdurchschnittlich. Das heisst: Die Schweiz benötigt mehr importierte Güter, die im Ausland mit wachsendem Materialverlust erzeugt werden.

Aufschlussreich ist der Vergleich mit der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung: Das BIP real, also das Schweizer Bruttoinlandprodukt nach Abzug der Inflation, nahm von 1990 bis 2010 um 32 Prozent zu. Die Wirtschaft wuchs monetär also doppelt so stark wie der Materialeinsatz. Das heisst: Die Materialintensität von Produktion und Konsum in der Schweiz hat in den letzten zwanzig Jahren abgenommen. Das ist die bedingt erfreuliche Nachricht, bedingt deshalb, weil das Wachstum des BIP kein tauglicher Massstab für den Wohlstand einer Nation darstellt (siehe unten «Weiterführende Informationen»). Weniger erfreulich ist: Trotz Strukturwandel zur angeblichen Informations- und Dienstleistungsgesellschaft lässt der Rückgang des Materialverbrauchs weiterhin auf sich warten.

Vom Rohstoff über die Lagerung bis zum Abfall

Bleibt die Frage, was mit dem vielen Material geschieht, das die Schweiz im Inland gewinnt oder importiert. Auch darüber informiert die Materialfluss-Statistik: Ein Teil bleibt wie eingangs erwähnt ungenutzt. Ein anderer Teil – zum Beispiel Erdöl, Konsumgüter oder Nahrungsmittel – wird relativ schnell verbraucht und endet als CO2 in der Atmosphäre, als Abfall in Verbrennungsanlagen und Deponien oder wird rezykliert, sei es in Form von Alteisen, Klärschlamm, Dünger oder Altpapier. Ein weiterer Teil wird mittel- bis langfristig zwischengelagert, sei es in Form von Gebäuden, Strassen, Staumauern, Maschinen oder Atommüll.

Schliesslich wird ein kleiner Teil des eingesetzten Materials – meist in verarbeiteter Form – exportiert. Weil die Schweiz einen höheren Anteil an Rohstoffen und Halbfabrikaten importiert und mehrheitlich hochwertige Produkte exportiert, überwiegt der Import von Material den Export gewichtsmässig um rund das Dreifache (Stand 2010). Monetär hingegen ist es umgekehrt, weil die Schweizer Exporte viel teurer sind als die Importe. Diesen Sachverhalt siegelt die Schweizer Handelsbilanz: Monetär überwog im Jahr 2010 der Export den Import um rund 20 Milliarden Franken.

(© Hanspeter Guggenbühl/Infosperber)

Weiterführende Informationen:

Die Schweizer Wirtschaft ist grösser – auf dem Papier (vom selben Autor)

Zum BIP-Unsinn in den USA / Jonathan Rowe / Gazette

Weitere Themen:

Neueste Artikel von Gast-Autor (alle ansehen)

- Günstigerer Mobilfunk scheitert an Strahlung und Lobbyismus - 9. Dezember 2016

- Bundesrat will Zensur ohne Gerichtsbeschluss - 29. März 2016

- Proprietär vs. Open Source – Die ewige Debatte um die Sicherheit - 23. Oktober 2015